"Aprender sem pensar é tempo perdido" Confúcio. Este blog foi criado com a finalidade de compartilhar ideias e novos conhecimentos, entre alunos, professores e todas as pessoas interessadas. Críticas e sugestões são bem-vindas.

sábado, 8 de agosto de 2009

Qual realidade?, por Carlos Alberto Gianotti*

terça-feira, 4 de agosto de 2009

Charges que nos levam a pensar...Geraldo Fernandes - Passo Fundo - RS

quinta-feira, 4 de junho de 2009

A pensar morreu um burro

"Nos temperamentos espontâneos e expansivos, violentos e fracos, nas cabeças sem rumo seguro, nas vontades sem firmeza, as impressões governam mais do que os planos: a ocasião vale tudo, o pensamento nada." Oliveira Martins, Portugal Contemporâneo, 1881

Aqui há uns anos um amigo meu comentava, com alguma jocosidade, a situação respeitante a outro amigo, que tinha sido obsequiado com uma pequena quota numa empresa, desta forma: "É pá, o João foi convidado para uma sociedade para pensar!". Pensar era, na sua maneira de ver, ainda menos do que a mais sublime das inutilidades que a alma humana podia cultivar.

A opinião, muito sólida, está mais generalizada na sociedade portuguesa do que se poderia supor. A convicção vem de longe. Continua coriácea. Sobreviverá certamente à nossa contemporaneidade.

Alguns provérbios e aforismos populares parecem, todavia, contrariar aquela afirmação: "antes de falar põe-te a pensar", "o bem pensado nunca sai errado" ou "quem dos outros fala e murmura, pouco pensa e muito se aventura". Mas a história não regista proveito e exemplo de que tenham sido muito cultivados.

Não há uma tradição de exercício do pensamento e, muito menos, do pensamento crítico. Nunca se pensou muito em Portugal. E não é preciso recuar até ao fundo do tempo para o constatar. No improviso, no desenrasca, somos aparentemente brilhantes, consolamo-nos muito com isso, temos jactância para dar e vender. Já o pensar, estudar, prever, planificar, avaliar, realizar é geralmente entendido como pura perda de tempo, falta de jeito, incapacidade, quando não estultícia. Pensar é pouco mais do que caquear. Uma sandice, uma inépcia. A pensar morreu um burro...

O pensamento enquanto acto de espírito, exercício de inteligência, ginástica da razão, que procura mobilizar conhecimentos adquiridos do património científico e cultural da humanidade e acrescentar qualquer coisinha, não pode deixar de estar intimamente ligado à cultura escrita. Quase sempre o foi. Mas a cultura escrita ainda hoje tarda em repartir-se pela maioria da população portuguesa. Factores históricos e estruturais são determinantes nesta situação.

Portugal chega muito tarde à primeira industrialização e à economia capitalista desenvolvida. Meios familiares desfavorecidos induziram uma desqualificação sistemática para as práticas de leitura, escrita e cálculo que atingiu sucessivas gerações de portugueses. A irregular expansão do ensino e as deficiências materiais, pedagógicas, metodológicas e relacionais das escolas, ainda hoje não permitem inverter a situação. Apesar do esforço das políticas educativas para fazer chegar a escolaridade básica ao maior número possível de pessoas, e acertar o passo com os países mais desenvolvidos (ainda que para deslumbre estatístico), uma constatação grita-nos muda: temos a população quase integralmente escolarizada, mas larguíssimos sectores dela continuam a ter dificuldades graves precisamente no domínio da leitura, da escrita e do cálculo elementar. Há uma enorme incapacidade, num amplo sector da população, para processar informação escrita e lidar com ela na actividade social ou profissional.

Portugal chega tarde, muito tarde, à escolaridade básica. À data da implantação da República, os analfabetos constituíam 75% da totalidade dos habitantes. Há quarenta anos, ainda resistia iletrada mais de 40% da população. Mais de 21% mal sabia ler e escrever, sem possuir qualquer grau de ensino. Em 1960, apenas 22,5% da população possuía o ensino primário. Menos de 1%, na mesma altura, conseguia tirar um curso médio ou superior. Só agora estamos a chegar, no fim do século XX, aos 90% de taxa de alfabetização. Precisamente a que os povos da Escócia, Países Baixos, Inglaterra e leste de França, conseguiram em 1900. A escolaridade básica não há muito tempo ficava concluída com a terceira classe. O ensino obrigatório de seis anos tem apenas um quarto de século. A escolaridade de 9 anos só há poucos anos foi tornada imperativa.

Em 1960, gastava-se 1,8% do PIB na Educação. Hoje, à volta de 6%, excluindo o ensino privado. A revolução no ensino foi, no plano formal, estrondosa. O número total de alunos, que era em 1960 de 1.140.000, mais do que duplicou. A população universitária saltou de 24.000 alunos, em 1960, para mais de 300.000 nos nossos dias. Ainda assim continuamos na cauda dos países desenvolvidos. A fracção da população escolarizada, entre os 25 e os 64 anos, que atingiu um grau de ensino ao nível do secundário ou superior, no início dos anos 90 é, em Portugal, de apenas 7%, quando em Espanha é de 13%, na Alemanha 22%, na Suécia 24%, nos Estados Unidos 31% e no Canadá de 41%. Melhor será não falar nas actuais taxas de abandono na escolaridade básica, no ensino secundário (10.º-12.º anos) e no ensino superior.

Num estudo intitulado A Literacia em Portugal, coordenado por Ana Benavente, e publicado em 1996, demonstra-se claramente a incapacidade da maioria da população para processar informação escrita. A escrita é menos praticada do que a leitura e o cálculo. A leitura de livros é muito menor do que a leitura de jornais e de revistas. Uns e outros de reduzidíssima frequência. As maiores taxas de leitura, no quotidiano fora da actividade profissional, são as legendas de televisão. Na escrita, são os recados e o preenchimento de documentos. E, no cálculo, são apenas as compras correntes e a gestão do orçamento doméstico.

Na actividade profissional há uma muita limitada utilização de materiais escritos. Só a minoria de quadros técnicos é que contraria este panorama desolador. Na generalidade das situações de trabalho, o recurso à informação escrita é de expressão ínfima.

Não é difícil imaginar os problemas que se podem levantar a uma participação activa, esclarecida, no plano cívico e social de tanta gente.

Há cinquenta anos, mais de três quartos da população portuguesa ainda vivia no campo. A sua vida decorria ao ritmo da natureza e do calendário religioso. Divertimentos eram apenas as procissões, feiras, romarias e festas. Os dias seguiam vaporosos nas tabernas. Nas aldeias pasmava-se. Nas cidades a vida não era menos modorrenta.

Demos um salto vertiginoso do analfabetismo puro e mole para a sociedade da informação. A televisão entrou-nos pela barraca adentro. Com o nosso consentimento, para nosso deleite. Saltámos de uma cultura oral para uma cultura audiovisual. Demorámo-nos pouco, menos do que uma geração, numa cultura escrita, generalizada a toda a população. O que é pouco mais do que nada para ganhar o vício. O salto foi pacífico. Aterrámos bem. Talvez porque as duas sejam a mesma realidade contemplativa de apenas ver e ouvir. Tudo chega explicadinho, pronto a digerir, assimilar... e esquecer.

Só que a última das culturas populares é a mais real. Vem certificada pelo poder omnisciente, sacralizado, da televisão. Como, outrora, os outros poderes, igualmente omniscientes da Igreja ou da tradição, certificavam a realidade longínqua ou desconhecida, explicando o inexplicável.

O pensamento precisa de tempo. O pensamento crítico ainda de mais tempo. Uma estreita relação estabelece-se entre pensamento e velocidade. Ora o nosso tempo é rápido e fugaz. Tempo é dinheiro. Não pensar é dinheiro. Mais do que nunca. E os meios de comunicação de massas aí estão para nos poupar tempo e trabalho. E até dar dinheiro. Muito dinheiro.

Na televisão, o ainda mais importante de todos eles, os programas de entretenimento ocupam, de forma quase exclusiva, o horário nobre, deixando para esconso horário "plebeu" os programas de informação ou os programas científicos, quando existem. O "prime-time" não é para pensar. É para não pensar. E, mesmo nos programas de informação, os canais de televisão nunca se esquecem de convidar o "especialista", aquele que sabe tudo sobre o tema e que explica bem e depressa. E o mérito está precisamente nestes "fast-thinkers" que pensam rápido, pensam por eles e para todos. O que pressupõe que os receptores, em última instância, não pensem. Fazem-nos esse favor. O fenómeno está a tornar-se universal. Para bem dos nossos pecados, salvo seja, como demonstra Pierre Bourdieu no opúsculo Sur la Télévision.

Somos dados a opinar muito e a pensar pouco. Saltámos de uma oralidade rústica para uma oralidade mediática, tecnológica e urbana. Falamos muito e bem ao telemóvel. Já navegamos à bolina pela Internet. Ainda somos poucos, aqui, mas amanhã seremos quase todos. Pelo menos essa é a vontade de quem nos governa.

A escola está a cavalgar esta onda gigante, privilegiando o aparato tecnológico à profundidade da substância e dos conteúdos. E nós, professores, vamos tentando cada vez mais, apenas, que os nossos alunos mexam bem nos instrumentos. E que não pensem muito. Pensar traumatiza.

Mas, mesmo que a pensar morra um burro, nós precisamos de pensar para não morrer. O que de melhor a humanidade produziu foi pensando bem que o fez. A História disso faz periodicamente o balanço. Pensar é preciso. Navegar não é preciso. Ou não é tão preciso. Menos ainda quando já fechámos o Império e abatemos a frota ao efectivo.

O pensamento crítico permite defendermo-nos das afirmações falsas ou falaciosas, distinguir os bons dos maus argumentos, fundamentar melhor e mais claramente as nossas melhores razões. Certifica-nos verdade e qualidade.

Os programas curriculares do ensino secundário deviam ser despidos de toda a ganga que os submerge e que não deixa ver, nem a professores, nem a alunos, o fundamental, distinguindo-o do acessório e até do inútil. Equipas multidisciplinares integradas e coordenadas por "missionários" (do pensamento crítico, entenda-se) da Filosofia poderiam passar a pente fino os programas curriculares e tentar introduzir exercícios e actividades que estimulassem o exercício do pensamento crítico nessas disciplinas. Evidentemente, tendo em atenção o nível etário e cultural dos alunos. O espaço da aula devia ser um espaço de reflexão. E o próprio exercício de pensar um dos objectivos centrais de cada uma das disciplinas do ensino básico e secundário. Não seria difícil nelas introduzir noções, problemas, exercícios práticos, actividades que tivessem no horizonte as bases fundamentais do pensamento crítico. Problemas como os da vagueza, da fronteira imprecisa, das afirmações morais, da ambiguidade, da confusão entre objectividade e subjectividade, continuam a encher manuais escolares, conteúdos didácticos, práticas lectivas, contaminando toda a transmissão de conhecimentos. O problema é do nosso tempo e dele também não escapam as sociedades mais desenvolvidas. As experiências de Alex Bavelas, um especialista na interacção de grupos, descritas por Paul Watzlawick no livro A Realidade é Real?, demonstram de forma surpreendente como podemos facilmente ser vítimas das nossas convicções mais profundas: assim que uma tentativa de explicação de um fenómeno domina as nossas mentes, qualquer explicação do contrário pode levar não a corrigir o erro mas a "elaborações" da própria explicação, tornando-a auto-suficiente. É fácil errar e persistir no erro ainda com maior convicção. Quantos de nós, professores, não andaremos inflados das melhores intenções a persistir...

Instrumentos operativos de avaliação de premissas, de critérios de aceitação ou rejeição de afirmações, são passíveis de introdução nos currículos da maior parte das disciplinas do segundo e terceiros ciclos e do ensino secundário. Dar a conhecer os princípios que regulam o uso das afirmações complexas ou das afirmações gerais na argumentação em muitos dos conteúdos científicos dessas disciplinas também.

Este trabalho não é um trabalho qualquer. Mexer nos conteúdos disciplinares, para avaliar da sua boa sanidade relativamente ao pensamento crítico, pode ter o mesmo efeito que a passagem de uma retro-escavadora por uma loja de bibelots de cristal. Não tenho grande fé que o sistema educativo e os seus gurus tenham vontade para introduzir alterações de substância nos currículos disciplinares, do ensino básico ao secundário, para levar aos conteúdos e às práticas lectivas o exercício do pensamento crítico. O pensamento crítico é perigoso. O voo livre abana as sólidas e seculares construções do próprio sistema, e de nós todos que dele, harmoniosamente, fazemos parte. Mas, ainda assim, vale a pena tentar. Convém não ser tão pessimista como Anatole France, prémio Nobel da Literatura, em 1924: "O pensamento é uma doença própria de alguns indivíduos e que não se propagaria sem levar imediatamente ao fim da espécie".

Bibliografia

- BARRETO, António, (coordenação de), A formação de Portugal moderno: A evolução social, 1960-1995, Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, Lisboa, 1996.

- BENAVENTE, Ana, (coordenação), A Literacia em Portugal, Fundação Calouste Gulkbenkian, Lisboa, 1996.

- BOUDON, Raymond, L'Art de se persuader des idées douteuses, fragiles ou fausses, Librairie Arthème Fayard, Paris, 1990

- BOURDIEU, Pierre, Sur la Télévision, Liber — Raisons d'agir, Paris, 1996.

- EPSTEIN, Richard & MURCHO, Desidério, Pensamento Crítico, em preparação.

- MARTINS, Oliveira, Portugal Contemporâneo, 8.ª edição, Guimarães Editores, Lisboa, 1976.

- MATTOSO, José (direcção de), História de Portugal, Vol. VII e VIII, Círculo de Leitores, Lisboa, 1993.

- WATZLAWICK, Paul, A Realidade é Real? (How Real is Real?), Relógio d'Água, Lisboa, s/data.

- WESTON, Anthony, A Arte de Argumentar, Gradiva, Lisboa, 1996.

quinta-feira, 21 de maio de 2009

Onde estamos?

Todo mundo necessita de um abrigo, de um esconderijo. Nossa Casa precisa refletir isso.

por Marcia Tiburi

Todo mundo necessita de um abrigo, de um esconderijo. Nossa Casa precisa refletir isso.

por Marcia Tiburi Perguntar “onde você está” é tão importante quanto perguntar “quem você é”. É bom aproveitar essa distinção própria da língua portuguesa e rara em outras línguas para filosofar sobre o espaço. A resposta pode ser a mais simples e direta: estou “aqui”. Porém, dizer “aqui” impressiona por causa de seu caráter abstrato.

Ninguém consegue explicar direito o que é “aqui” sem descrever como é o “aqui”, e o que tem à sua volta. Explicar o que é o “lá” ou o “aí” onde o outro se encontra só é possível a partir das notícias do que pode estar acontecendo. O aqui ou aí é sempre um lugar construído. Depende do que encontramos nele para explicá-lo. Depende da interpretação de cada um. Ou seja, da capacidade de revelar uma experiência. A experiência, porém, depende da capacidade de contar o que se viu, se ouviu ou se pensou. O lugar enquanto tal não existe. Precisamos do nosso imaginário para construí-lo. Isso explica por que nossas casas, nossa cidade e nosso país são tão importantes para nós. Mas nem sempre. Podemos ser totalmente desatentos ao lugar onde vivemos.

A arquitetura é a arte do lugar. Surgiu para elaborar a experiência que temos com o espaço. Não é apenas a construção dos prédios, a escolha de sua estética, do estilo das casas e das cidades que mudam com o tempo. Não é apenas design, elaboração da aparência, mas a arte que nos mostra o que significa habitar um lugar.

Vivemos em tempos em que cada metro quadrado vale muito, em que as distâncias entre trabalho e casa tornam-se problema cotidiano. Só a arte pode nos ajudar a entender onde vivemos e por que vivemos como vivemos.

A caverna de Platão

Por isso, a alegoria da caverna de Platão, sobre a qual trata o livro 7 de uma das mais importantes obras desse filósofo, a República, é ainda relevante hoje. Muitos conhecem o texto como uma interpretação da lucidez dos filósofos contra a ignorância dos que não pensam e permanecem a crer nas sombras dentro da caverna. Essa é uma interpretação correta, mas podemos ir além. A caverna da alegoria é uma habitação. As pessoas vivem ali cegas do que se passa ao seu redor. Não têm experiência do que vivem e por isso podemos dizer que não habitam. Olham as sombras projetadas no fundo da caverna como se fossem as coisas reais. Para elas tanto faz o que acontece.

Quando Platão desenvolve essa narrativa, seu interesse é dizer que as idéias, não as coisas, é que são verdadeiras; que há algo mais verdadeiro além do mundo que a visão alcança. Hoje em dia podemos resumir a idéia de Platão à desatenção que temos pelo mundo que nos cerca.

Pensar e morar

Platão escreveu a República pensando numa utopia, na organização perfeita de uma cidade. A casa estava dentro dela e não deveria ser uma caverna. As pessoas teriam de ter paciência para sair dela.

Hoje, porém, a caverna, que para Platão era uma metáfora, tornou-se também real. Sair da caverna hoje significa enfrentar a verdade da rua. Perceber o quanto nossa casa, nosso modo de morar é o resultado do que nos oferece a sociedade. Nossa casa é o resultado da vida comum, do que entendemos que é a rua hoje. Apartamentos pequenos com cômodos onde apenas um pode entrar, muros altos, grades protetoras. Um dos aspectos mais significativos é o tamanho minúsculo das janelas dos apartamentos em prédios novos. Grandes vidraças ou sacadas são um luxo em um tempo em que ver a rua, a cidade com suas luzes e sombras, se tornou acessível a poucos. Ver é um luxo. Como posso entrar em casa e perceber que o mundo que está lá fora também me pertence? Que o que está fora de casa faz parte de minha casa, se sempre aparece separado do que eu vivo? Onde está a arquitetura que deveria nos ajudar a habitar o lugar onde vivemos?

Minha casa

Espaço é um luxo tão grande quanto o tempo. O espaço é a dimensão do corpo e da relação entre os corpos que nos permite ter sensação de aproximação e distância. A distância é o lugar onde não podemos habitar. É a rigor um não-lugar? Nosso mundo está cheio dela. Por isso, vivemos sem lugar e encontrar um traz a sensação de completude.

Todos os seres, animais e humanos, precisam de abrigo, esconderijo, descanso, conforto. Uma casa significa tudo isso. Mas podemos morar nela sem habitá-la. É o que acontece conosco quando desistimos de pensar no Universo, no planeta Terra, no continente, no país, na sociedade, na cidade, no bairro, na comunidade. Nosso lar é onde aprendemos o que é habitar. Nele a aproximação deve estar acima da distância.

Nossa casa mais próxima, a das quatro paredes ao nosso redor, pode se tornar uma caverna como a de Platão. Lugar onde nos escondemos e aos nossos tesouros, lugar sem relação com o mundo fora dele. A caverna é uma crença que deveríamos tentar desmistificar quando a tendência é que as casas se transformem em cavernas. Que a distância supere a aproximação. Nosso mundo será bárbaro se isso acontecer. Hoje, enquanto o espaço diminui, a distância entre nós aumenta. Saber da distância é o único jeito de ser maior do que ela.

Marcia Tiburi é filósofa, escritora e artista plástica. Integra o programa Saia Justa, do canal de TV a cabo GNT.

Fonte: http://vidasimples.abril.com.br/edicoes/064/filosofia/conteudo_269918.shtml

terça-feira, 12 de maio de 2009

quinta-feira, 16 de abril de 2009

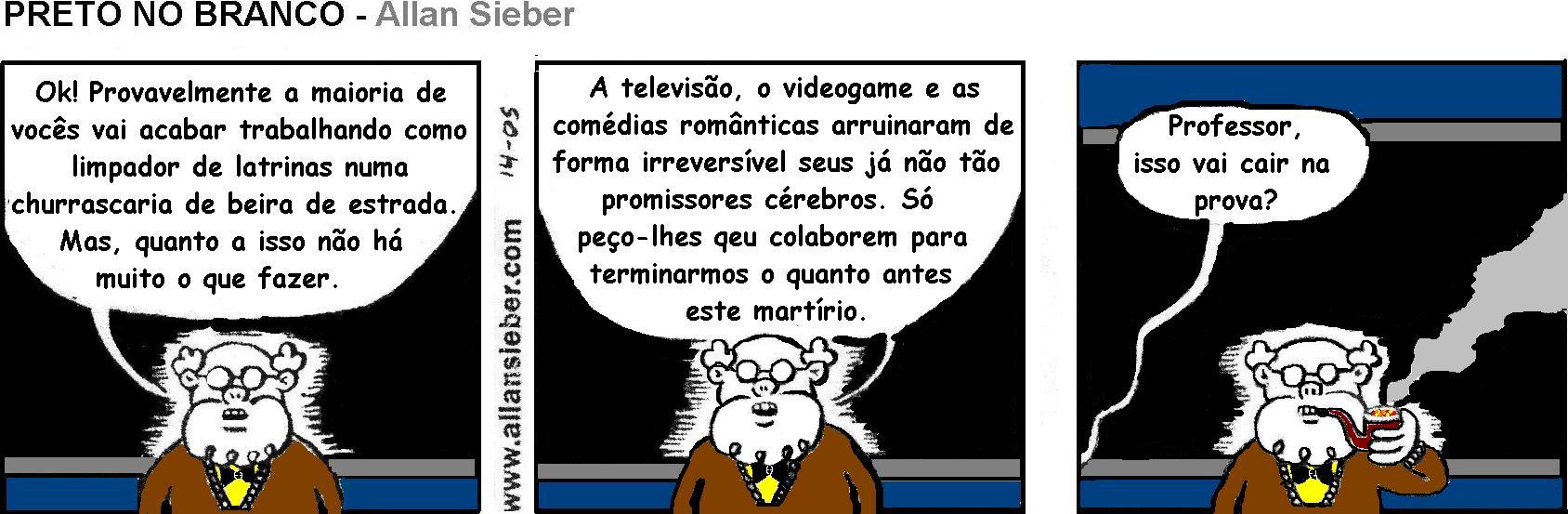

Charge - Preto no Branco

| Charge de Allan Sieber (Porto Alegre , 1972) é autor de quadrinhos, cartunista e diretor de animação. http://talktohimselfshow.zip.net | ||

| ||

Clique para ampliar. | ||

sexta-feira, 13 de março de 2009

A importância do presente

A temporalidade é constitutiva do modo de ser do homem. O homem é filho do tempo e toda a sua existência se desenrola entre dois pontos, ambos abissais e misteriosos, o nascimento e a morte. Mas muitas vezes a forma como tomamos consciência da nossa temporalidade leva-nos a encarar a vida a partir de uma perspectiva negativa, a leva-nos, em suma, a cair no pessimismo: pensamos que a vida não tem sentido, que tudo o que fazemos está condenado ao fracasso ou porque vamos morrer e, de forma abrupta e inexorável, tudo o que construímos se desmoronará como um baralho de cartas, ou um castelo de areia, tenhamos alcançado objetivos importantes na vida, ou, pura e simplesmente, ainda estejamos a lutar para os alcançar. Sendo assim, o sentimento de injustiça e de impotência perante a morte apresenta-se de forma irrecusável quando vemos que tudo o que somos está em perigo e, também que a morte leva de igual forma, bons e maus, otimistas e pessimistas, empreendedores e preguiçosos.

De fato, se ficarmos por aqui, podemos chegar à conclusão de que a nossa existência não tem sentido, de que não servimos para nada, de que o nascer nada tem de importante e podemos deixar-nos submergir na angústia. Quantos homens não parecem entregar-se à rotina e à inautenticidade de uma existência sem a tentativa de ir para além das aparências, num torpor próximo do sonambulismo, entregando-se ao tédio de uma vida oca, de uma existência sem medula, sem caroços nem espinhas?

Viver é ser no mundo, num mundo que é habitado por nós e por outros homens, do qual fazem parte todas as coisas que constituem, para nós, a realidade. A realidade apresenta-se de forma multifacetada. E a forma como a captamos depende do modo como nos comportamos perante ela, ele próprio dependente dos instrumentos que recolhemos ao longo da nossa evolução como pessoas. Uma pessoa com uma cultura acima da média pode apreender dimensões da realidade que escapam a pessoas com uma menor formação cultural. O mesmo se passa em relação a todos os saberes de que possamos ser portadores, o saber acarreta o poder: quanto mais sabemos sobre uma área específica da realidade, maior é o nosso poder de intervenção sobre ela. Isto é válido quer em termos individuais, quer em termos coletivos.

Mas em relação à vida coloca-se um problema, sempre presente, de como nos devemos orientar nela, de como podemos usufruir da vida de forma mais plena. Esta é uma questão mais importante do que parece, pois ela aflige, de forma mais ou menos profunda, todos os homens, pois, todos somos responsáveis pelo rumo que, por ação ou omissão, damos à nossa vida, pois somos livres, temos o poder de, dada uma situação com possibilidades de escolha, decidir o que queremos ou não fazer. Ora, saber viver é algo de que praticamente todas as pessoas se gabam, mas que, de fato, transparece das ações de muito poucas pessoas. Essas, as que dão mostras de saber viver, são apelidadas de prudentes.

Ora, a prudência foi considerada por importantes filósofos da antiguidade, de entre os quais se destaca Aristóteles, como a principal virtude. De fato a virtude pode ser considerada como uma capacidade para o bom e para o belo (de acordo com o ideal de perfeição que os Gregos delinearam). Cada uma das virtudes é uma capacidade, uma fonte de força para a ação, que dá ao indivíduo o poder construir-se de acordo com esse ideal de perfeição, ou seja, de se tornarem bons. E a prudência foi considerada a principal de entre as virtudes porque ela pode definir-se como o poder que um indivíduo tem de conjugar todos os seus esforços, resultantes dos poderes que lhe são conferidos por cada uma das outras virtudes, para um fim supremo que será o de se aproximar da perfeição, ou o de viver o melhor possível de acordo com a sua situação existencial. Por exemplo, não podemos considerar que um homem injusto seja prudente, pois ao agir de forma injusta está a prejudicar-se a si próprio e aos outros. Por isso o homem ignorante não poderá ser prudente, pois lhe falta o que é fundamental para poder agir da melhor forma: o conhecimento do real e de si próprio. Assim, podemos considerar que estamos perante o principal objetivo da Filosofia, na sua relação com a nossa vida: o permitir-nos alcançar uma visão profunda de nós próprios e da realidade em que nos inserimos Só assim, libertos das limitações do senso comum, podemos encarar a vida de frente.

E chegamos ao que interessa: o que será isto de olharmos a vida de frente?

Tendo em conta que a temporalidade é constitutiva da nossa existência, isto só pode significar estarmos atentos ao presente, ao que se nos dá a cada momento. Pois podemos estabelecer uma ligação entre o presente temporal e os presentes que oferecemos aos nossos amigos em ocasiões especiais. O presente, muitas vezes não é para nós uma ocasião especial, porque não lhe damos importância, melhor, não lhe damos sempre a mesma importância, pois são raras as ocasiões em que vivemos, mesmo, o presente, uma vez que estamos preocupados com o passado ou o futuro, mais ou menos imediato, ou seja, com o que já não existe ou com o que ainda não existe. E o presente pode também ser considerado como a forma pela qual a vida se nos oferece. O presente é mesmo um presente, mesmo se para algumas pessoas ele possa estar envenenado…

E a importância disto é imensa. Aceitá-lo e assumi-lo pode mudar de fato a nossa vida. Pelo menos a forma como encaramos a nossa vida. E isto soa estranho porque nós hoje, cocas-bichinho de biblioteca e das modernices internéticas, pensamos a filosofia como um saber hermético, fechado, encerrado em calhamaços que ninguém lê, ou como um saber esquisito, uma emanação alienada, segregada por mentes seguras por finos pescoços e engalanadas por grandes barbas e por carecas luzidias… Vemos a filosofia como um saber divorciado da vida, construído num labor cego de inimigos dos homens, dos homens que vivem a sua filosofia sem filosofar, como se, parafraseando Fernando Pessoa, não houvesse filosofia suficiente em não ter filosofia nenhuma. Quem, depois de morder o fruto proibido, pode alcançar tal estado de graça? É que a humildade, virtude sumamente racional, se não for praticada pelos filósofos, leva a que qualquer sistema filosófico entre em contradição com a vida. A arrogância é um sinal mais que evidente de mesquinhez de espírito. E quem é mesquinho não ama ao próximo nem, o que é mais inverossímil ainda nesse caso, a sabedoria. Não é prudente, ponto final.

Ora a filosofia só tem sentido se, nascendo da vida, puder ser aplicada na vida, não só do filósofo que professa, mas dos outros homens, pelo menos daqueles que a buscarem compreender. Tudo o mais é falado sem nexo, presunção, nada mais. E a presunção, como diz o povo, é como a água benta: cada qual toma a que quer.

Se encararmos a vida como uma sucessão de acontecimentos que nos arrasta, qual rio caudaloso e inexorável, para a morte, então não faz muito sentido falarmos do presente desta forma. Só faz sentido se encararmos a vida como tendo uma relação próxima, pessoal e visceral, conosco. Se encarássemos o que nos acontece como mensagens que a vida nos dirige. É como se a vida falasse continuamente conosco e nós quase nunca lhe prestássemos atenção…

É que podemos aplicar à vida o mesmo princípio que está sabiamente inscrito nas passagens de nível: pare, escute e olhe. Por vezes é bom parar para escutar e para ver aquilo que a vida nos está a dizer. Pois só assim lhe poderemos responder de forma adequada.

Na correria incessante da nossa vida quotidiana, às vezes parar, se bem que pareça pouco desejável, pode ser o que de melhor temos a fazer. Não vá qualquer coisa cair-nos em cima, assim de repente! E zás! Acabamos por parar, mas já não somos nós que controlamos a situação. É o que acontece nos desastres… Perdemos o controlo da situação. E logo quando nos esforçamos mais para a controlar. É um paradoxo que se nos entranha na carne, por assim dizer. Ora, mais vale fazermos uma paragem controlada. Aí podemos dar plena atenção ao que nos rodeia…

E quem está habituado a escutar? Como vivemos sempre a correr, isolados na nossa azáfama quotidiana, quando encontramos alguém, somos irresistivelmente levados a querer dizer tudo o que se passou conosco, como se tudo fosse importante. No fundo, tudo é importante, mas há momentos mais significativos em que pedaços de sentido, manifestações do que é mais do que o imediato, vêm à flor da vida, por assim dizer, à tona da água de estarmos vivos. Isso sim é mais do que importante, é o que mais importa! E muitas vezes não damos conta disso. Nem estamos dispostos a escutar a vida, quer em direto e ao vivo, quer através da fala dos outros… E escutar é querer ser a sério. Simplesmente.

E ver? Podemos dizer que estamos preparados para enfrentar a realidade com olhos de ver? Com os olhos que a vida nos deu quando nos fez vir ao mundo? Não estou falando dos olhos do corpo, pois há pessoas que não os podem usar e vêem tudo o que há para ver… Refiro-me ao que na antiguidade era designado como os olhos da alma. Hoje é feio falar-se assim. Já quase ninguém fala na alma. É uma entidade fantasmática que se esfumou nas brumas da História. Mas podemos ver algo que valha a pena ser visto, se não possuirmos, se não formos, uma alma? Não o creio. Por isso somos, por assim dizer, os deserdados da História do pensamento Ocidental. E estamos no mundo e não sabemos o que isso significa. Porque não vemos. E se não vemos não somos. Estamos apenas. Isto não faz sentido? Não faz mal!

Fonte: http://www.espanto.info/av/ip.htm

segunda-feira, 9 de março de 2009

As evidências do cotidiano

"Na nossa vida cotidiana, afirmamos, negamos, desejamos, aceitamos ou recusamos coisas, pessoas, situações. Fazemos perguntas como "que horas são?", ou "que dia é hoje?". Dizemos frases como "ele está a sonhar", ou "ela ficou maluca". Fazemos afirmações como "onde há fumo, há fogo", ou "não ande à chuva para não se constipar". Avaliamos coisas e pessoas, dizendo, por exemplo, "esta casa é mais bonita do que a outra" e "Maria está mais jovem do que a Joana". Quando nos damos bem com uma pessoa dizemos que ela é “bacana”.

Vejamos um pouco mais de perto o que dizemos no nosso cotidiano.

Quando pergunto "que horas são?" ou "que dia é hoje?", a minha expectativa é a de que alguém, tendo um relógio ou um calendário, me dê a resposta exata. Em que acredito quando faço a pergunta e aceito a resposta? Acredito que o tempo existe, que ele passa, pode ser medido em horas e dias, que o que já passou é diferente de agora e o que virá também será diferente deste momento, que o passado pode ser lembrado ou esquecido, e o futuro, desejado ou temido. Assim, uma simples pergunta contém, silenciosamente, várias crenças não questionadas por nós.

Quando digo "ele está a sonhar", referindo-me a alguém que diz ou pensa alguma coisa que julgo impossível ou improvável, tenho igualmente muitas crenças silenciosas: acredito que sonhar é diferente de estar acordado, que, no sonho, o impossível e o improvável se apresentam como possível e provável, e também que o sonho se relaciona com o irreal, enquanto a vigília se relaciona com o que existe realmente.

Acredito, portanto, que a realidade existe fora de mim, posso percebê-la e conhecê-la tal como é, sei diferenciar realidade de ilusão.

A frase "ela ficou maluca" contém essas mesmas crenças e mais uma: a de que sabemos diferenciar razão de loucura e maluca é a pessoa que inventa uma realidade existente só para ela. Assim, ao acreditar que sei distinguir razão de loucura, acredito também que a razão se refere a uma realidade que é a mesma para todos, ainda que não gostemos das mesmas coisas.

Quando alguém diz "onde há fumo, há fogo" ou, "não ande à chuva para não se constipar", afirma silenciosamente muitas crenças: acredita que existem relações de causa e efeito entre as coisas, que onde houver uma coisa certamente houve uma causa para ela, ou que essa coisa é causa de alguma outra (o fogo causa o fumo como efeito, a chuva causa a constipação como efeito). Acreditamos, assim, que a realidade é feita de causalidades, que as coisas, os fatos, as situações se encadeiam em relações causais que podemos conhecer e, até mesmo, controlar para o uso da nossa vida.

Quando avaliamos que uma casa é mais bonita do que a outra, ou que Maria está mais jovem do que Joana, acreditamos que as coisas, as pessoas, as situações, os fatos podem ser comparados e avaliados, julgados pela qualidade (bonito, feio, bom, ruim) ou pela quantidade (mais, menos, maior, menor). Julgamos, assim, que a qualidade e a quantidade existem, que podemos conhecê-las e usá-las na nossa vida.

Ao dizermos que alguém é “bacana" porque tem os mesmos gostos, as mesmas ideias, respeita ou despreza as mesmas coisas que nós e tem atitudes, hábitos e costumes muito parecidos com os nossos, estamos, silenciosamente, acreditando que a vida com as outras pessoas - família, amigos, escola, trabalho, sociedade, política - nos faz semelhantes ou diferentes em função de normas e valores morais, políticos, religiosos e artísticos, regras de conduta, finalidades de vida.

Assim, achamos óbvio que todos os seres humanos seguem regras e normas de conduta, possuem valores morais, religiosos, políticos, artísticos, vivem na companhia de seus semelhantes e procuram distanciar-se dos diferentes dos quais discordam e com os quais entram em conflito, acreditamos que somos seres sociais, morais e racionais, pois regras, normas, valores, finalidades só podem ser estabelecidos por seres conscientes e dotados de raciocínio.

Como se pode notar, nossa vida cotidiana é toda feita de crenças silenciosas, da aceitação tácita de evidências que nunca questionamos porque nos parecem naturais, óbvias."

Marilena Chaui

Atividades:

1. As crenças destacadas no texto, correspondem a um tipo de saber que todos nós possuímos. Podemos afirmar que esse saber nasce de uma reflexão profunda sobre a nossa experiência cotidiana? Justifique a sua resposta.

2. Poderíamos viver a nossa vida cotidiana se não possuíssemos estas “crenças silenciosas <...> que nunca questionamos porque nos parecem naturais, óbvias”? Justifique a sua resposta.

Fonte: http://www.espanto.info/f10ner/f3.htm